(一)XX新型智慧城市總體設計

第一章概述

1.1 新型智慧城市背景及發(fā)展機遇

1.1.1 背景

1.1.2 新型智慧城市的提出及相關定義

1.1.3 國內新型智慧城市發(fā)展情況

1.1.4 國外新型智慧城市發(fā)展情況

1.1.5 其他運營商新型智慧城市推進情況

1.1.6 新型智慧城市建設的必要性

1.2 XX新型智慧城市項目概述

1.3 XX新型智慧城市建設原則

1.3.1統一領導、統一部署

1.3.2統一標準、統籌規(guī)劃

1.3.3全面覆蓋、資源共享

1.3.4建章立制、嚴格管理

1.3.5立足實戰(zhàn)、深化應用

1.3.6穩(wěn)定可靠、創(chuàng)新發(fā)展

1.3 XX新型智慧城市建設依據

第二章 XX新型智慧城市總體設計

2.1 新型智慧城市核心技術

2.1.1 物聯網

2.1.2 云計算

2.1.3 移動互聯網

2.2 新型智慧城市的體系架構

2.2.1感知層

2.2.2通信層

2.2.3數據層

2.2.4應用層

2.3 XX新型智慧城市的應用系統設計

2.3.1新型智慧城市平臺系統

2.3.1平安城市子系統

2.3.1智能交通子系統

2.3.1數字城管子系統

2.4智慧城市時空信息云平臺

2.4.1數據共享服務

2.4.2應用支撐服務

2.4.3北斗高精度位置服務云平臺

2.4.4大數據中心

2.4.5智慧城市公共信息服務平臺

2.4.6智慧城市運營中心

第三章 XX新型智慧城市基礎平臺設計

3.1 系統概述

3.2 XX新型智慧城市基礎平臺構架

3.3XX新型智慧城市基礎設施平臺建設

3.3.1網絡與通信系統建設

3.3.2主機存儲與備份系統建設

3.3.3呼叫中心系統建設

3.3.4視頻監(jiān)控系統建設

3.3.5大屏顯示系統建設

3.3.6安全系統設計

第四章 新型智慧城市數據中心機房建設

4.1 概述

4.2建設目標

4.3建設內容

4.4機房裝飾裝修

4.4.1地面工程

4.4.2吊頂工程

4.4.3機房墻、柱面設計

4.4.4門窗工程

4.4.5機房防水

4.5機房供配電及照明系統

4.5.1機房供配電系統設計

3.2機房照明系統設計

3.4機房配線系統設計

4.6UPS不間斷電源系統

4.6.1 UPS設計需求

4.6.2 UPS系統設計

4.6.3 UPS系統的基本組成

4.7精密空調系統

4.8 機房消防系統

4.8.1消防系統概況

4.8.2消防系統設計

4.8.3無管網滅火系統介紹

4.9機房防雷及安全接地系統

4.9.1概述

4.9.2機房電源系統防雷設計

4.9.3機房信號系統防雷設計

4.9.4接地系統構成及其要求

4.9.5接地要求

4.9.6本工程接地系統設計

4.10機房動力環(huán)境監(jiān)控管理系統

4.10.1概述

4.10.2需求分析

4.10.3系統設計及說明

(二)平安城市子系統

第一章 概述

1.1項目概況

1.2需求分析

1.3建設內容

1.3.1城區(qū)治安監(jiān)控系統

1.3.2治安卡口防控系統

1.3.3監(jiān)控中心建設

1.3.4智能視頻分析系統

1.3.5綜合平臺系統

1.3.6傳輸網絡

1.4建設目標

1.5建設原則

第二章 平安城市子系統總體設計

2.1設計思路

2.1.1多層次防控策略

2.1.2統一管理平臺

2.1.3多級管理架構

2.2體系架構

第三章 城市治安監(jiān)控系統

3.1城市治安監(jiān)控系統概述

3.2城市治安監(jiān)控系統建設內容

3.3城市治安監(jiān)控前端點位分布

3.4城市治安監(jiān)控系統結構

3.5城市治安監(jiān)控系統前端設計

3.5.1前端系統組成

3.5.2監(jiān)控點分類

3.5.3高清監(jiān)控點分布

3.5.4點位設置原則

3.5.5攝像機選擇

3.5.6高清點位部署原則

3.5.7桿件設計

3.5.8前端防雷設計

3.5.9供配電系統設計

3.5.10監(jiān)控點夜間補光要求

3.5.11布線設計

3.6智能視頻分析系統設計

3.6.1運動目標事件檢測和分析

3.6.2運動目標的檢測軌跡追蹤

3.6.3運動物體流的統計

3.6.4周界警戒及入侵檢測

第四章 高清治安卡口系統

4.1系統概述

4.2建設內容

4.3高清治安卡口系統設計

第五章 監(jiān)控中心系統

5.1鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所監(jiān)控中心設計

5.2XX監(jiān)控中心設計

5.2.1監(jiān)控中心總體設計

5.2.2監(jiān)控中心系統組成

第六章 平安城市綜合管理平臺系統

6.1總體需求分析

6.2平臺軟件設計概述

6.3平臺軟件總體架構

6.4視頻監(jiān)控基礎子系統

6.4.1常規(guī)功能模塊

6.4.2系統管理模塊設計

6.4.3系統互聯模塊

6.4.4智能分析模塊設計

6.4.5GIS地圖應用

6.4.6卡口應用子系統

1、普通查詢

①車輛條件

②時間條件

③區(qū)間條件

④模糊查詢

6.4.7統計分析

6.4.8六合一平臺對接

6.4.9移動無線監(jiān)控子系統

第七章 視頻傳輸網絡建設方案

7.1視頻傳輸網絡概述

7.2視頻傳輸方式

7.3視頻傳輸網絡總體設計

7.3.1星形拓撲結構

7.3.2樹形/總線形拓撲結構

7.3.3環(huán)形拓撲結構

7.4星形拓撲視頻監(jiān)控網絡詳細設計

7.4.1方案模型

7.4.2詳細說明

7.5樹形/總線形拓撲視頻監(jiān)控網絡詳細設計

7.5.1方案模型

7.5.2詳細說明

7.5.3方案優(yōu)缺點及適用范圍

7.6環(huán)形拓撲視頻監(jiān)控網絡詳細設計

7.6.1方案模型

7.6.2詳細說明

7.6.3方案優(yōu)缺點及適用范圍

(三)智能交通子系統

第一章 概述

1.1項目概述

1.2項目需求分析

1.2.1 項目總體需求

1.2.2 各子系統功能需求

1.3建設內容

1.4建設原則

1.5方案設計依據和參考標準

第二章 交通信號控制系統方案

2.1系統概述

2.2點位分布

2.3系統結構設計

2.3.1系統總體結構

2.3.2三級控制結構

2.4信號控制系統平臺

2.4.1平臺概述

2.4.2平臺架構與技術路線

2.4.3平臺主要功能

2.5信號機主要功能

2.5.1信號機啟動自檢功能

2.5.2設置功能

2.5.3控制功能

第三章 高清電子警察系統方案

3.1系統概述

3.2點位分布

3.3系統原理

3.3.1車輛檢測原理

3.3.2紅綠燈檢測原理

3.3.3車牌識別原理

3.4系統構架

3.4.1前端采集子系統

3.4.2網絡傳輸子系統

3.4.3中心管理子系統

3.5系統設計

3.5.1前端結構示意圖

3.5.2前端系統功能

第四章 高清卡口系統

4.1系統概述

4.2建設內容

4.3點位分布

4.4整體設計

4.4.1系統架構

4.4.2系統組成

4.5詳細設計

4.5.1系統原理

4.5.2前端系統功能

4.5.3前端系統功能詳解

4.5.4系統性能

4.5.5平臺軟件系統設計

第五章 道路監(jiān)控系統

5.1系統概述

5.2點位分布

5.3系統結構

5.4系統設計

5.4.1前端設計

5.4.2前端防雷設計

5.4.3傳輸系統設計

5.4.4后臺管理設計

5.5系統功能

5.5.1圖像監(jiān)控

5.5.2錄像與回放功能

5.5.3大屏顯示

5.5.4遠程控制

5.5.5電子地圖

5.5.6事件記錄

第六章 交通流量采集系統

6.1系統概述

6.2點位分布

6.3系統結構

6.4系統功能設計

6.4.1車流量檢測系統的功能

6.4.2流量檢測軟件主要功能

6.4.3與集成軟件的接口說明

第七章 交通誘導及信息發(fā)布系統

7.1系統概述

7.2建設點位

7.2系統結構

7.2系統功能

7.2.1 系統管理及遠程控制功能

7.2.2中心控制功能

7.2.3本地控制功能

7.2.4信息發(fā)布功能

7.2.5系統調光功能

第七章 公共車輛GPS檢測系統

7.1系統概述

7.2建設內容

7.3系統結構

7.4系統功能

7.4.1平臺管理功能

7.4.2 車載終端功能

第八章 高清移動車載電子警察系統

8.1系統概述

8.2建設內容

8.3建設目標

8.4系統設計

8.5系統功能

8.5.1前端設備功能:

8.5.2后臺服務功能

8.6系統特點

第九章 智能交通綜合管理平臺

9.1系統概述

9.2系統構架

9.3 平臺功能設計

9.3.1 各子系統與管理平臺信息交互

9.3.2交通管理控制功能

9.3.3 交通指揮調度功能

(四)數字城管子系統

第一章 項目概述

1.1系統概述

1.2項目建設目標

1.3項目建設意義

1.4XX城市管理現狀

1.4.1XX城市管理的基本情況

1.4.2XX城市管理存在的問題

1.5項目需求分析

1.5.1項目業(yè)務需求

1.5.2管理流程需求

1.5.3評價體系需求

1.5.4拓展應用需求

1.5.5安全需求分析

1.5.6手持終端需求分析

1.5.7呼叫中心需求分析

1.5.8基礎設施平臺需求

1.5.9數據保密性和安全需求

第二章 總體設計

2.1指導思想

2.2設計原則

2.3參考依據

2.4主要建設內容

2.4.1確立數字城市管理業(yè)務流程

2.4.2建設數字城管指揮中心和監(jiān)督中心

2.4.3建立數字城管部件、事件數據庫

2.4.4建立數字城管業(yè)務應用系統

2.4.5建立數字城管網絡基礎平臺

2.4.6建立數字城管安全體系

2.4.7建立數字城管綜合評價體系

2.5總體架構設計

2.6系統安全設計

2.6.1概述

2.6.2技術防護措施匯總

2.6.3目標和原則

2.6.4應用系統安全解決方案

2.7內部接口規(guī)范設計

2.7.1無線數據傳輸接口

2.7.2無線數據采集設備、監(jiān)督受理子系統與協同工作子系統接口

2.7.3無線數據采集設備、協同工作子系統與地理編碼子系統接口

2.7.4監(jiān)督指揮子系統和無線數據采集設備GPS定位監(jiān)控子系統接口

2.7.5視頻監(jiān)控系統和監(jiān)督受理子系統、協同工作子系統接口

2.7.6監(jiān)督受理子系統、協同工作子系統和地理信息子系統接口

2.8外部接口設計

2.8.1與分布式數字城管系統的接口

2.8.2GIS共享服務接口架構

2.8.3與其他信息系統的數據共享接口

第三章 系統應用建設

3.1建設原則

3.2總體設計

3.2 “數字城管”子系統建設

3.2.1數據采集子系統

3.2.2業(yè)務受理子系統

3.2.3協同工作子系統

3.2.4監(jiān)督指揮子系統

3.2.5綜合評價子系統

3.2.6地理編碼子系統

3.2.7基礎數據資源管理子系統

3.2.8業(yè)務構建與維護子系統

3.2.9數據交換子系統

3.2.10 “數字城管”拓展應用系統建設

第四章 標準規(guī)范建設

4.1標準規(guī)范建設概述

4.2標準規(guī)范建設的目的和意義

4.3標準規(guī)范建設的原則

4.4準規(guī)范建設框架

4.5標準規(guī)范建設內容

4.5.1數字城管業(yè)務流程標準

4.5.2部件、事件的編碼標準

4.5.3單元網格的劃分和編碼規(guī)范

4.5.4地理編碼規(guī)則

4.5.5數據交換標準

4.5.6運行管理規(guī)范

XX新型智慧城市總體設計

2.1 新型智慧城市核心技術

2.1.1 物聯網

新型智慧城市是一個有機結合的大系統,涵蓋了更透切的感知、更全面的互連,更深入的智能。物聯網是新型智慧城市中非常重要的元素,它側重于底層感知信息的采集與傳輸,城市范圍內泛在網方面的建設。

物聯網是一個基于互聯網、傳統電信網等信息承載體,讓所有能夠被獨立尋址的普通物理對象實現互聯互通的網絡。它具有普通對象設備化、終端互聯化和服務智能化三個重要特征。

物聯網為新型智慧城市提供了堅實的技術基礎。物聯網為新型智慧城市提供了城市的感知能力,并使得這種感知更加深入、智能。通過環(huán)境感知、水位感知、照明感知、城市管網感知、移動支付感知、個人健康感知、無線城市門戶感知、智能交通的交互感知等,新型智慧城市才能實現市政、民生、產業(yè)等方面的智能化管理。物聯網的主要目標之一是實現新型智慧城市,許多基于物聯網的產業(yè)和應用都是服務于新型智慧城市的主流應用的。換句話說,新型智慧城市是物聯網的靶心。

2.1.2 云計算

云計算是一種基于網絡的支持異構設施和資源流轉的服務供給模型,側重于信息的處理與存儲,通過平臺進行數據整合,實現協同工作。云計算可以實現資源的按需分配、按量計費,達到按需索取的目標,最終促進資源規(guī)模化,促使分工的專業(yè)化,有利于降低單位資源成本,促進網絡業(yè)務創(chuàng)新。

新型智慧城市是以多應用、多行業(yè)、復雜系統組成的綜合體。多個應用系統之間存在信息共享、交互的需求。各不同的應用系統需要共同抽取數據綜合計算和呈現綜合結果。如此眾多繁復的系統需要多個強大的信息處理中心進行各種信息的處理。

要從根本上支撐龐大系統的安全運行,需要考慮基于云計算的網絡架構,建設新型智慧城市云計算數據中心。在滿足上述需求的同時云計算數據中心具備傳統數據中心、單應用系統建設無法比擬的優(yōu)勢、隨需應變的動態(tài)伸縮能力以及極高的性能投資比。

2.1.3 移動互聯網

移動互聯網正逐漸滲透到人們生活的各個領域,作為最便捷、最時尚、最值得信賴的技術和業(yè)務,正在深刻地改變著信息時代的生活、也給城市的發(fā)展帶來全新的活力和動力。

移動互聯網側重基于移動互聯的智能終端應用,是新型智慧城市的主要展現手段。

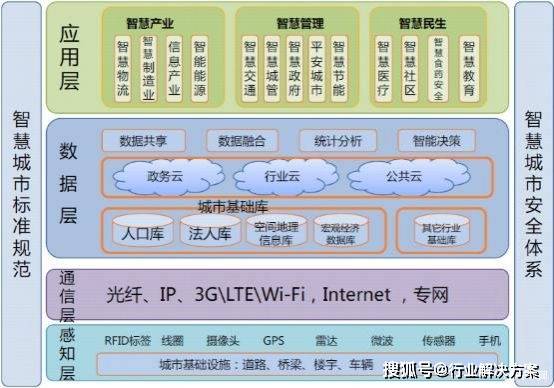

2.2 新型智慧城市的體系架構

新型智慧城市體系結構在城市通信基礎資源之上分為四層:感知層、通信層、數據層、應用層,同時各層與城市信息化數據與聯通公司內部系統進行對接。城市基礎資源主要是指光纜網、城域網、互聯網、移動網等網絡基礎資源。新型智慧城市建設的基礎為通信網絡,可以為承載新型智慧城市的各項應用提供高速、安全、可靠的傳輸通道。新型智慧城市體系架構如下圖所示:

新型智慧城市體系架構圖

四層分別描述如下:

2.2.1感知層

新型智慧城市感知層是指利用RFID、傳感器、攝像頭、二維條碼、遙測遙感等傳感設備和技術,實現對城市中人與物的全面感知。感知層是新型智慧城市技術體系的首要環(huán)節(jié),主要進行信息的的采集處理,為新型智慧城市的高效運行提供基礎信息。感知層是人的感知延伸,它擴大了人的感知范圍、增強了人的感知能力,極大的提高了人類對外部世界的了解水平。

感知方式是根據被感知的信息類型,繼而采取相對應的感知技術及方法。目前主要的信息類型有:數字信息、原始信息以及其他相關信息,所以主要的新型智慧城市感知方式可分為四類:

①身份感知:通過條形碼、RFID、智能卡、信息終端等對物體的地址、身份及靜態(tài)特征進行標識。

②位置感知:利用定位系統或無線傳感網絡技術對物體的絕對位置和相對位置進行感知。

③多媒體感知:通過錄音和攝像等設備對物體的表征及運動狀態(tài)進行感知。

④狀態(tài)感知:利用各種傳感器及傳感網對物體的狀態(tài)進行動態(tài)感知。

新型智慧城市通過身份、位置、多媒體和狀態(tài)感知等多種相結合的感知方式,實現信息從匯聚階段向“人—人”、“人—物”、“物—物”之間協同感知階段和泛在融合階段邁進。

2.2.2通信層

新型智慧城市通信層主要完成所有感知控制網絡的接入,同時提供安全、可靠、準確、及時的數據傳送,實現更全面的互聯互通。通過各種形式的高速率高帶寬的通信網絡工具,將各種電子設備、組織和政府信息系統中收集和儲存的分散信息及數據連接起來,進行交互和多方共享。從而更好地對環(huán)境和業(yè)務狀況進行實時監(jiān)控,從全局的角度分析形勢并實時解決問題,使得工作和任務可以通過多方協作來得以遠程完成。

由于處于下層的感應層設備種類繁多,數據接口也千差萬別,因此網絡層在滿足多種業(yè)務接入需求的同時必須具備豐富的數據接口,處理層所需的海量數據也由網絡層完成傳送,這就要求網絡層必須具備超大容量的網絡傳送能力。結合以上兩方面的需求,可將新型智慧城市的網絡層分為接入層和傳送層。新型智慧城市各種應用的網絡傳送主要差別在接入層,傳送層對于各種應用基本沒有差異。

①傳輸層解決方案

在新型智慧城市階段,傳統的以SDH/MSTP為主的傳送網已不能適應未來業(yè)務的需要。傳輸層呈現出分組化和智能化的趨勢。其主要目標是簡化網絡層次和增加網絡的智能特性,實現數據感知、降低網絡復雜度和運營成本。

網絡IP化的趨勢越來越明顯,隨之而來的是傳送層所承載的業(yè)務發(fā)生了巨大的變化。IP數據業(yè)務發(fā)展非常迅速,特別是寬帶、IPTV、視頻業(yè)務的發(fā)展,對傳送網絡提出了新的要求:傳送網絡能適應這種海量增長的帶寬需求,并可以進行快速靈活的業(yè)務調度,完善便捷的網絡維護管理。為了適應這些新的需求,傳送網絡分組化是必然趨勢。

智能化表現在兩個方面,一是體現傳送網各個層面的智能控制,如波分、以太網和IP層等等,每個層面通過動態(tài)信令、協議來完成網絡的自動選路和自動配置。二是傳送各層之間的互動,特別是分組層(以太網、IP)與光層(波分、OTN)的互動,從而實現能進行數據感知的傳送網,在提高網絡的自動化程度和利用率,減少業(yè)務響應時間的同時,增加用戶滿意度,降低網絡運維成本。

②接入層層解決方案

接入網主要的趨勢是寬帶化和無縫移動性。

在有線接入領域,“光進銅退”成為毋庸置疑的趨勢,綜合考慮帶寬需求、覆蓋范圍和成本等因素,FTTH將成為網絡建設的主要方式。

在無線接入領域,HSPA、WiMAX、LTE和AIE等技術將推動移動接入寬帶化的發(fā)展,同時,手機的智能化和PC的移動化將大大促進寬帶需求。

未來很長的時間內,多種接入技術將和諧共存。從帶寬、覆蓋范圍、移動性和成本等綜合考慮,沒有任何一種技術能滿足新型智慧城市所有的應用場景,多種技術接入之間的無縫移動將成為關鍵。

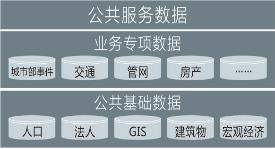

2.2.3數據層

通信層之上是新型智慧城市數據層。該層將感知層獲取的原始數據(包括溫度、濕度、視頻等)按照新型智慧城市領域模型,整合到相應的領域數據庫中,同時采用ETL數據倉庫技術,按照時間維度、空間維度等進行城市信息倉庫的建立。運用具有高吞吐率和高傳輸率的數據存儲技術、大數據分析技術和云數據庫進行數據存儲、處理和分析,從而能夠滿足上層應用業(yè)務需求。

云計算是網格計算、分布式計算、并行計算、效用計算、網絡存儲、虛擬化、負載均衡等傳統計算機技術和網絡技術發(fā)展融合的產物。它旨在通過網絡把多個成本相對較低的計算實體整合成一個具有強大計算能力的完美系統,并借助SaaS、PaaS、IaaS等先進的商業(yè)模式把這一強大的計算能力分布到終端用戶手中。云計算技術是實現新型智慧城市的關鍵技術,它為新型智慧城市的業(yè)務和應用提供虛擬的、強大的計算、存儲能力。

2.2.4應用層

應用層直接面向新型智慧城市的最終用戶,提供多樣化的應用和服務。新型智慧城市三大核心領域應用系統——新型智慧城市管理、智慧產業(yè)、智慧民生,位于架構的應用層,通過與知識層的城市綜合數據共享平臺進行數據交互,實現各自的業(yè)務功能。

在整個新型智慧城市信息通信系統架構中,應用信息系統屬于最上層的應用層。在應用層,需要建設新型智慧城市統一支撐平臺,實現各類信息資源之間的關聯、整合、協同、互動和按需服務。所有的智慧服務和應用都部署在統一支撐平臺之上。

統一支撐平臺需要提供分層、開放的體系架構,提供模塊化設計,方便各種智慧應用的部署;屏蔽底層各種網絡的差異;利用云計算技術,為智慧服務提供處理能力集和存儲能力集;抽象出標準的服務能力,為智慧服務提供標準接口集,開放API供服務調用;提供統一的業(yè)務展現門戶和統一的管理平臺。

2.3 XX新型智慧城市的應用系統設計

XX新型智慧城市的應用系統主要包括:新型智慧城市平臺系統、平安城市子系統、智能交通子系統、數字城管子系統四部分。

2.3.1新型智慧城市平臺系統

新型智慧城市平臺系統的建設,是以“統一網絡、統一資源、統一安全、統一機房、統一管理”為方針,依托于數據中心,集成基礎數據、信息服務、應用服務于一體的一個綜合管理、服務、運營的平臺。

XX新型智慧城市平臺系統的建設,為XX“新型智慧城市”的智慧應用系統建設和部署提供一個集約、高效的基礎架構環(huán)境,其主要建設內容包括:

1. 基礎網絡設施建設

2. 計算資源池建設

3. 網絡安全設計

4. 集中運維管理平臺設計

5. 機房建設

2.3.1平安城市子系統

平安城市子系統按照因地制宜、突出重點、統一規(guī)范、分層推進的思路,實現全縣治安數字高清視頻監(jiān)控全覆蓋,建成縣局、派出所分級,點、線、面三類的公共安全技術防控體系。

切實提高XX防范、打擊違法犯罪和處置突發(fā)公共事件的能力,增強城市減災、 防災、救災能力,提升人民群眾的生活品質。

全面構筑人防、物防、技防一體化的全天候、全方位、立體化的社會公共安全防控 體系,提升全縣社會公共安全管理的科技含量和政法機關駕馭復雜社會公共安全的能力, 不斷增強廣大人民群眾的安全感和滿意度,為建設富裕和諧的現代化城市提供強大的科 技保障。

2.3.1智能交通子系統

通過對XX智能交通各子系統的建設,利用先進的通訊、計算機、自動控制、視頻監(jiān)控技術,按照各系統工程的原理進行系統集成,使得交通組織管理、交通工程規(guī)劃、交通信號控制、交通檢測、交通電視監(jiān)控、及信息提供系統有機地結合起來,通過計算機網絡 系統,實現對交通的實時控制與指揮管理,運用先進的網絡技術,使得信息獲取快速、實時、 準確,提高了交通控制的實效性。通過對城市智能交通管理指揮系統的應用使交通管理系統中人、車、路以及車輛之間的關系變得更為和諧有效,使XX的交通更為流暢和有序。

2.3.1數字城管子系統

依托無線通信技術、空間信息技術、行業(yè)實體庫技術、工作流技術、計算機網絡技術等先進技術手段,實現城市部件和事件管理的數字化、網絡化和空間可視化,創(chuàng)新城市管理模式,再造城市管理流程,建立一套科學完善的監(jiān)督評價體系,提高城市管理水平,構建和諧社會,提升城市品味。

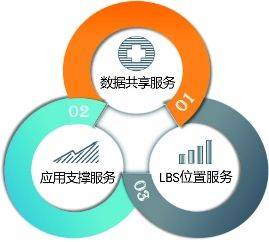

2.4智慧城市時空信息云平臺

慧城市時空信息云平臺,為智慧城市建設提供數據共享、應用支撐及LBS位置服務,是城市信息化不可或缺的基礎性信息基礎設施,在智慧城市建設中扮演著基礎性、先行性角色,是其他信息共享交換與協同服務的載體,同時又提供智能化信息服務。

智慧城市時空信息云平臺通過提供基于位置的信息服務,帶動個人消費、企業(yè)應用、行業(yè)應用和公共管理等領域的技術創(chuàng)新、業(yè)務創(chuàng)新和應用創(chuàng)新,為智慧管網、智慧管廊、智慧城管、智慧交通、智慧環(huán)保、智慧農業(yè)、智慧旅游等各智慧城市專業(yè)領域提供基礎信息服務,是智慧城市發(fā)展的信息載體。

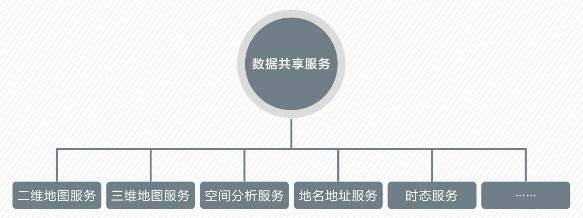

2.4.1數據共享服務

2.4.2應用支撐服務

2.4.3北斗高精度位置服務云平臺

基于北斗衛(wèi)星導航定位技術建設的綜合性高精度位置服務體系,吸納所有與位置相關的資訊,為政府、企業(yè)和社會公眾提供位置分析決策支持服務。

2.4.4大數據中心

對內搭建實現整合的一體化數據采集、數據資源管理和信息服務的業(yè)務服務平臺,將不同來源、不同類型、不同應用的數據進行集中、規(guī)范、整合;對外提供統一的數據共享和信息服務,形成智慧城市的“知識庫”。

2.4.5智慧城市公共信息服務平臺

2.4.6智慧城市運營中心

第三章 XX新型智慧城市基礎平臺設計

3.1 系統概述

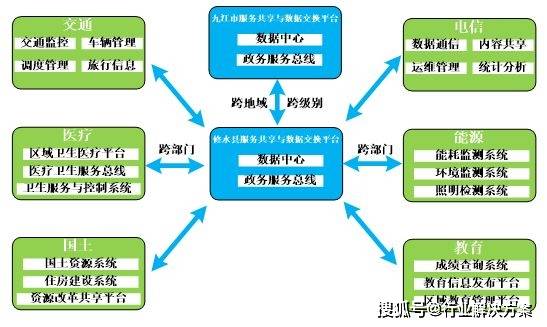

作為新型智慧城市的信息樞紐,服務共享與數據交換平臺可同時支持縱向和橫向的信息交換與共享,是整合新型智慧城市系統的基礎設施。

在新型智慧城市的數據中心,服務共享與數據交換平臺負責實現新型智慧城市統一平臺與平安城市、智慧交通、電子政務、智慧醫(yī)療、數字環(huán)保等應用平臺的對接。它將已按照平臺標準處理后的多方數據集中至中心平臺,再以統一標準對外提供數據服務,使數據按一定業(yè)務規(guī)則成為可復用的信息資源服務。同時,以服務總線(ESB)及消息組件(Messaging)支持接入(接出)多通道的消息,使城市內的各類消息可以在總線上流轉,實現跨行業(yè)、跨機構的信息共享,幫助中心平臺對城市數據進行綜合、全面的分析與監(jiān)管,及時感知城市運行狀態(tài)并做出智能化響應。

縱向層級方面,可通過構建省、市、區(qū)縣三級服務共享與數據交換平臺實現信息的多級共享,實時、自動地上傳數據、下達標準,為各級行政單位提供決策依據,從而強化新型智慧城市的作用范圍和聯動效果,提升各類行業(yè)應用的工作效能。

3.2 XX新型智慧城市基礎平臺構架

XX新型智慧城市基礎平臺計劃建設在XX,平臺建設包括計算資源、存儲資源、網絡資源。同時部署一套管理平臺,其通過和資源池各個資源管理模塊的接口對資源池中的各種資源進行管理,可以管理的自己包括虛擬化后的計算資源、分布式存儲資源以及傳統的物理機資源、磁陣資源、網絡資源以及他們之下的物理設備進行運營管理,也可以對第三方軟件進行運營管理,用戶的私有應用軟件進行管理。

同時平臺中的部分物理主機單獨分配給各地市自己獨立支配使用,通過云計算管理平臺對用戶的角色進行分級管理,保證省市管理人員之間的獨立性。云平臺和周邊網元的連接方式為:下連各地市的業(yè)務平臺,需要平臺支持專線、互聯網等多種接入方式,同時需要對各接入節(jié)點留有相應的接口。

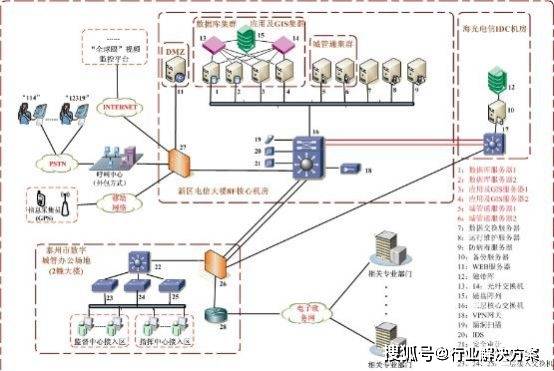

XX數字化城市管理系統基礎設施平臺主要包括網絡與通信系統、工作站、服務器、存儲與備份系統、網絡安全系統及相關系統軟件部署等,總體設計圖如下:

新型智慧城市基礎平臺部署示意圖